こんにちは、Yum@です!

この記事では空の色が青やオレンジや赤に変化する理由について科学的に解説します!

Youtubeでも解説しているので、動画で学びたい方はこちらを見てください!

何気なく毎日見る空も、見方が変われば、地球で生きているということの素晴らしさをより感じることができるでしょう!

では解説スタートです!

昼の空が青い理由

光についての予備知識

太陽光は白色光であり、白色光は赤色光、橙色光、黄色光、緑色光、青色光、藍色光、紫色光、つまり七色の光が混ざったものとなっています。

虹を想像すればわかりやすいと思います。

あれも、白色光が分光したものとなっています。

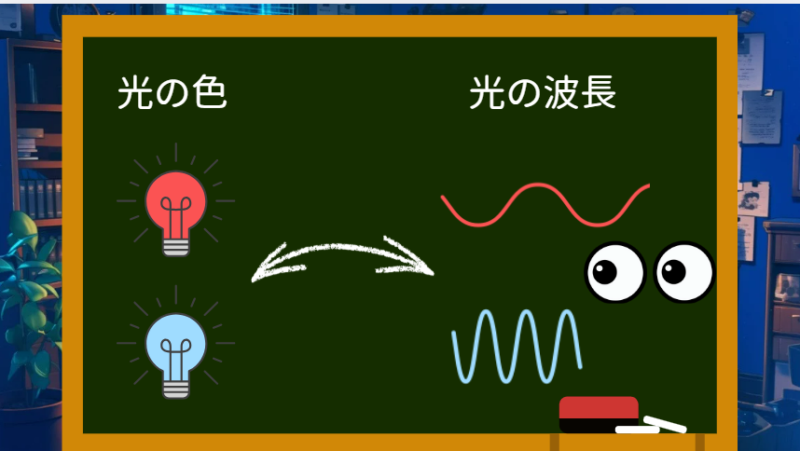

実は光の色の違いは光の波長の違いであり、人間の目は波長の違いを色として感じ取っています。

可視光の波長は380~780nm程度の範囲なので、そんなミクロの長さの違いを判別している生物の仕組みに感動ですね!

酸素と窒素によるレイリー散乱

お察しの通り、昼の空が青くなったり、朝夕の空が赤くなったりするのは、特定の光が強調されることで起こります。

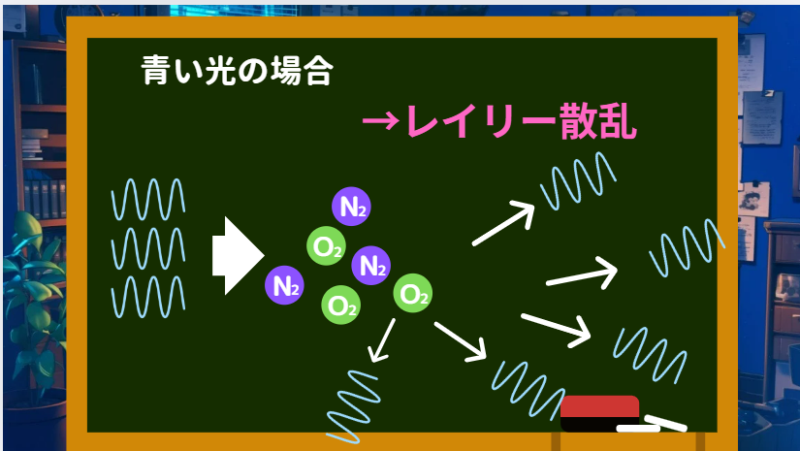

昼の空が青くなるのはレイリー散乱という現象が関わってきます。

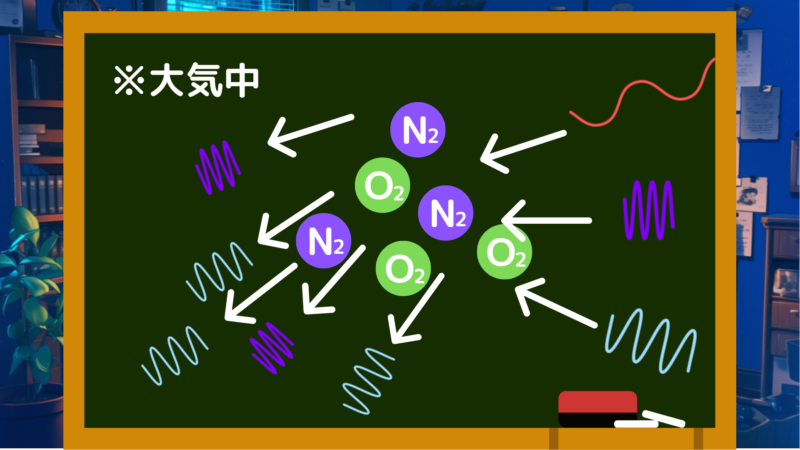

大気には酸素が21%程度、窒素が78%程度存在しています。

この酸素と窒素が太陽光の波長の短い紫や青い光を散乱させています。

散乱というのは散り乱れるということで、シャワーヘッドの役割のようなものです。

散乱は光を増幅する現象なのではなく、ただ散らす現象ということを抑えておきましょう。

朝夕の空が赤い理由

では、朝や夕方の空が赤みがかる理由は何なのでしょうか?

これは、朝や夕方の方が観測者からの太陽の距離(正確には大気光路長)が昼よりも長いことが大きな原因となります。

朝や夕方の大気における光路長は太陽が真上にある昼に比べて、最大で約38倍もの距離となります。

そうすると、青い光はどんどん散乱されて、観測者に光が届くまでに消えてしまい、散乱されにくい波長の長い赤やオレンジの光だけが残るようになります。

-空の色が青くなったり、赤くなったりする理由のまとめ-

レイリー散乱…光や電磁波が分子や微小な粒子によって散乱される現象

・赤やオレンジなどの波長が長い光の場合 → 散乱されにくく、直進しやすい

・紫や青の波長が短い光の場合 → 強く散乱され、空全体に広がる

朝夕と昼の大気光路長の長さの違いによって、青となったり赤となったりする

なぜ、朝夕でも空が赤くないときがあるのか?

鋭い人はこんな疑問を持つかもしれません。

朝や夕方でも空が青いときがあるじゃない!

あれはどうして起こるの?

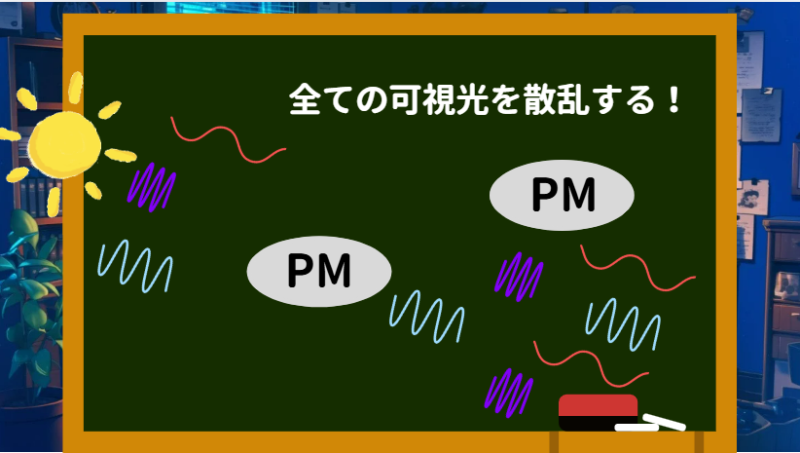

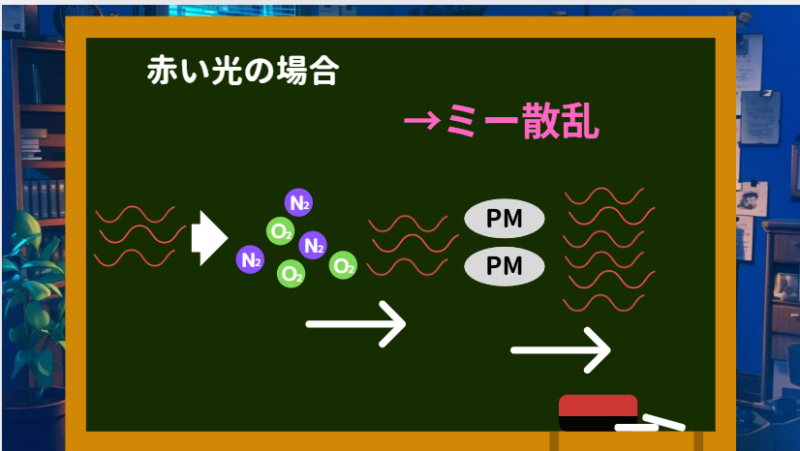

これにはエアロゾルのミー散乱という現象が関係してきます。

エアロゾルというのは、大気中の水蒸気や微粒子などの分子よりは大きな物質の総称のことをいいます。

例を挙げると、黄砂や花粉、すすや煙などが挙げられます。

エアロゾルは全ての可視光を散乱するため、青色光も赤色光もどちらも散乱します。

このエアロゾルの散乱をミー散乱と言います。

ここで重要なのはミー散乱は光の進行方向に対して散乱をするということです。

夕焼けがはっきり見える場合、青い光は進行するにつれて、レイリー散乱で散り散りになってしまう一方で、赤い光はレイリー散乱では散乱されず、直進し、エアロゾルによってミー散乱で進行方向に散乱するという現象が起きています。

よって、観測者に届く光は相対的に赤やオレンジの光が優位となって、空が赤みがかります。

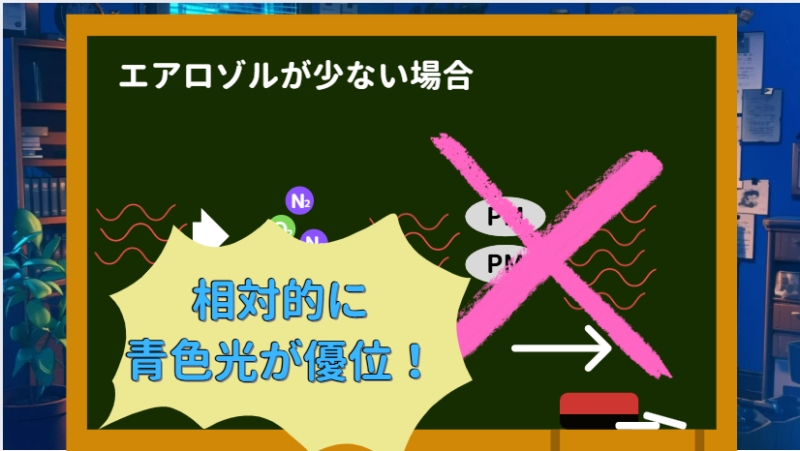

逆に大気中にエアロゾルが少ないときには、ミー散乱は起こりづらく、赤い光があまり散乱されないため、相対的に青い光が優位になることもあります。

これが朝や夕方でも青空のときに起こっていることです。

めっちゃむずいんだけど…

補足

ここからは空の色が変わる科学の補足的な事柄を見ていきます。

まず、第一に先ほども述べたように朝や夕方は大気光路長が長いため、昼間のように鮮やかな青になることはほとんどありません。

そして当然ですが、雲が厚いときは太陽光を雲が遮ってしまうので、夕焼け自体も見られなくなります。

曇りの空が白いのも雲によってミー散乱が起きて、全ての光を散乱しているためです。

なぜ、昼の空は紫色ではないのか?

ここまで昼の空が青いのはレイリー散乱が原因であることを話してきましたが、レイリー散乱が波長の短い光を散乱するのなら、可視光の中で波長の一番短い紫色光が散乱されるのではないか?と気づく鋭い人がいるかもしれません。

昼の空が青ではなく紫になる要因は以下の通りです。

・太陽光では青色光に比べて紫色光のエネルギーが少ない(そもそも散乱される紫色光の量が少ない)

・人の目の色を感じる錐体細胞は紫色光に強く反応しない

・大気中のオゾンが紫色光の一部(特に紫外線より)を微量ではあるものの吸収してしまう

紫色光の人の感度が悪いために、たとえ空が紫がかっていても青と認識してしまいます。

まとめ:空の色が青や赤になる理由

・空の色が変わるのはレイリー散乱とミー散乱が原因

・レイリー散乱は短い波長の光を散乱しやすく、ミー散乱は可視光の全てを偏り少なく前方散乱

・朝夕は太陽光の光路長が昼に比べて長い

ちなみに、火星の空は昼に黄褐色やオレンジ色となり、朝や夕方は青みがかった空になります。

当たり前だと認識していることでも、科学的に考えると「奇跡」であることが多い、この地球の美しさに感激ですね!

地球という奇跡の星の中で生を受けられたことの偶然を、科学によって噛み締めてみるのも良いのではないでしょうか?

今後も一緒に科学リテラシーを高めていきましょう!

好奇心はいつだって、新しい道を教えてくれる。

Curiosity keeps leading us down new paths.

ウォルト・ディズニー

コメント