こんにちは、Yum@です!

僕は現在、東京工業大学(東京科学大学)工学院機械系2年生の大学生です。

この記事を読むと「人が勉強をする目的」を知ることができます。

勉強をかなりやっているときに、「なんで私って勉強しているのだろう?」と感じることって結構ありますよね笑

僕の場合は、それを考えてしまうと、勉強に対する意欲がなくなり、嫌になってしまいます笑

勉強ってなんでするんでしょうね笑

一応僕のフォーマルな答えとしては、高校あたりまでは「社会で生活できる程度の一般教養を身に着ける」、大学からは「将来社会で働き、人の役に立つためのスキルを身に着ける」なのかなと考えています。

でも、そんなこと皆わかっているけど、できないのが勉強なのかなとも思います。

上の二つのことのために勉強をしていると思うと苦行でしかたありません笑

では別の勉強のやる意味を考えてみましょう。

そこで導き出した僕なりの結論ですが、「勉強をしないといけない理由は……ないです。」

ないのっ!!??、じゃあ勉強やめよ~~~

まあまあ、そう早まらずに。もう少しだけ話を聞いて!

勉強とは何なのか???

ではちょっと考えてみてください。

皆さん勉強と言われると何を思いつきますか??

英語、数学、資格の勉強とか??

人は生まれながらに勉強の毎日です。

まず、呼吸の仕方を体で学び、母乳の摂り方などの生きるためのことを学びます。

そして、言語を覚え、他人とのコミュニケーションを身に着ける。

こういうことこそが勉強の本質なのです。

学歴社会のすりこみのせいで、学問のみが「勉強」と思われがちですが、例えば、スポーツの練習、人との会話でさえも歴とした勉強です!!

また、人に役に立つために勉強をしていても、コミュニケーション能力や人脈がなかったら、その能力を発揮することは難しいですよね。

そもそも、学問というものは「人生の楽しむため」に始まったのですから、やはり、しなきゃいけないということは絶対的におかしいです。

昔は、生活のほかに何もすることがないから、勉強は暇をつぶすためのものだったのかもね!!

勉強とは何なのか??

それは「人生を楽しむための手段」にすぎません。

「勉強」という言葉は廃止すべき

僕は勉強という言葉があまり好きではないのでこれからは「学び」という言葉で話します。

勉強という言葉は「努力して励むこと」「気が進まないことを無理にでもすること」という意味が含まれます。

この言葉には日本人特有の「努力は美しい」いう美学が入っていますね。

あなたがもし、嫌々学習しているのならそれこそ「勉強」ですね笑笑

学問の学習、コミュ力の習得、その他スキルの習得のすべてが同等の「学び」です。

「勉強」という言葉は廃止しましょう笑笑

それでも勉強しないといけない

皆さんの中には、親や学校からの圧力で「いい大学に入らないと立場がない」と窮地に立たされている人も少なくないのではないかなと思います。

僕は、「自分の人生は一度限りだし、自分の人生は自分で決めよーぜ」と思っていますが、それでも勉強しなければいけないという人もいると思います。

正直に言うと、僕も高校三年生の時は学歴に固執し、「東工大しか認めん」と思っていました。

でも「受験生はとりあえず目の前しか見えない」ということは僕も経験したので、そういう気持ちはかなり分かります。

今回の記事では、「どうせ勉強するなら楽しんでやろーぜ」をコンセプトに記事を書いているので、そうゆう人ほど、この記事を最後まで読んでほしいです。

勉強ができるやつは学問が娯楽

勉強がすごくできる人って羨ましいですよね笑笑

例えば、有名な人でいえば今はYoutuberの河野玄斗さんなんかは、もう一般人では理解できないです。

先ほど述べた学びという観点から見ると、大谷翔平選手、藤井棋士、はたまた、ヒカキンさん、明石家さんまさん、山中伸弥さんなどは学びの天才であり、超一流です。

そういう人たちを想像してみましょう。

各々、活躍している分野は違いますが、仕事を誰よりも楽しくやっているのが浮かんでくると思います。

ここまで考えた皆さんならわかりますよね。

つまり、勉強がアホほどできる人は学問を娯楽として楽しんでいるのです。

好きなゲームをやる、漫画やアニメを見るのと同じように、義務であると思ってやっている人はいません。

好きだから、やってしまうのです。

勉強が本当にできるやつは、中学生までは才能もかなりありますが、大学生以降は勉強が好きなやつだけです。

そういうやつに「何しているの??」と聞くと、「物理」とか「英語」とか言って、絶対に「~の勉強」ということは言わないよね。

学問それ自体を楽しんでいるんだね。

安心してほしいのは、正直僕の大学でも、勉強が本当に好きな人というのは1割もいないです笑

でも、大体の人は勉強をするときは「できるだけ楽しんでやっている」ということを感じます。

そう、ここで言いたいのはどうせ勉強するなら、楽しめよってことです。

どうやったら勉強が楽しくなるのよ笑

今回は、大学で学んだ「炎の仕組み」を科学がわからない人でもわかるように解説し、自然の美しさ、地球の美しさを感じてもらいます。

前置きが長くなりましたが、本編スタートです!!!

炎とは何なのか:炎に色がある理由

火が結局何なのかって、学校でも習わないし、身近な不思議の一つだよねぇ!

今回は「火とは何なのかから、炎色反応の仕組みまで」を解説しようと思うよ!

物理、化学を習っていない人でも理解できるように、はじめからわかりやすく説明するからよろしくね!

よろしくお願いしまーす!!

本編では、「そもそも火とは何か」と「炎色反応の仕組み」について掘り下げて紹介します。

辞書的な意味合いとしては、そもそも火は「熱や光を発して燃えているもの」のことで、炎は火の中の一部で「稲穂のように燃えている火」のことを言うよ!!

結論から言うと火の熱は反応物と生成物のエネルギー差から由来するものであり、火の色は原子が出す光の色とススの温度における光の色です。

火はなぜ熱いのか

火というのは化学反応により発生します。

この世の物質は人々が安定した収入を求めるように、より安定な状態で存在しようとします。

より安定な状態になるというのは物質が持っているエネルギーがより小さくなることを言います。

例えば、熱いお風呂は時間がたつとぬるくなります。

これはお風呂の中の水が安定しようとして、熱エネルギーが下がったためです。(温度が変わっても水は水のままなのでこれは化学反応ではありません)

また物質は原子や分子が結合しているため、それを切らないと化学反応できません(他の物質になれません)。

よって、多くの物質はエネルギーを与えないと化学反応が起こりません。

だから私たちは摩擦や静電気で火をつけます。(摩擦は運動エネルギー、静電気は電気エネルギーです)(ライターやガスコンロも摩擦や電気で着火しています)

化学反応が起こると化学反応後の物質(生成物)は化学反応前の物質(反応物)よりもエネルギーが下がります。

その生成物と反応物の差分のエネルギーが火の熱さそのものだよ!!

※化学反応の中には、全体の温度が下がる反応もあります。

炎の温度の発生の仕方(詳しく)

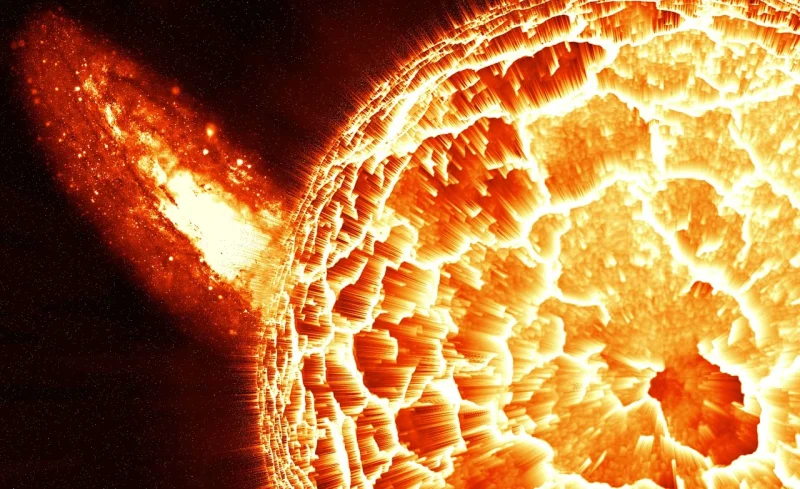

ここではLPガスの主成分であるプロパンや天然ガスの主成分である「メタン」が完全燃焼するときの反応について考えていきましょう。熱化学方程式とエネルギー図を用いると以下のようになります。

このエネルギーの差が大きいほど炎は熱くなるということですね。

だから、炎は熱いのね!!なっとくぅ!!

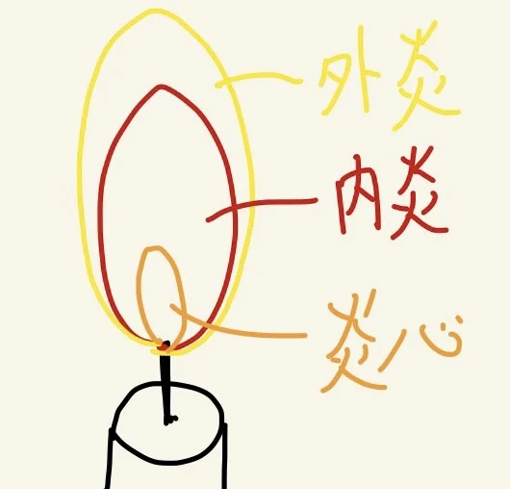

炎の構造

炎の色の理由を考える前に、それを考える上で使う炎の構造について学びましょう!!

炎は炎心、内炎、外炎に分かれます。(以下ロウソクの火を考える)

・炎心 約300℃ 酸素が少ないので不完全燃焼

・内炎 約500℃ 不完全燃焼

・外炎 約1400℃ 酸素に触れることができ完全燃焼に近い

このように酸素に触れるほうが温度が高くなることがわかります。これは完全燃焼したときのほうが反応物と生成物のエネルギーの落差が大きいからです。

だから手持ち花火を点火するときは、炎の外炎に花火の先端をあてたほうがより早く点火するんだよ!!

炎色反応のメカニズムを解き明かす

炎に色がある理由(外炎)

では炎に色があるのはどうしてなのでしょうか。

まずは外炎の色づく背景を見ていきましょう。

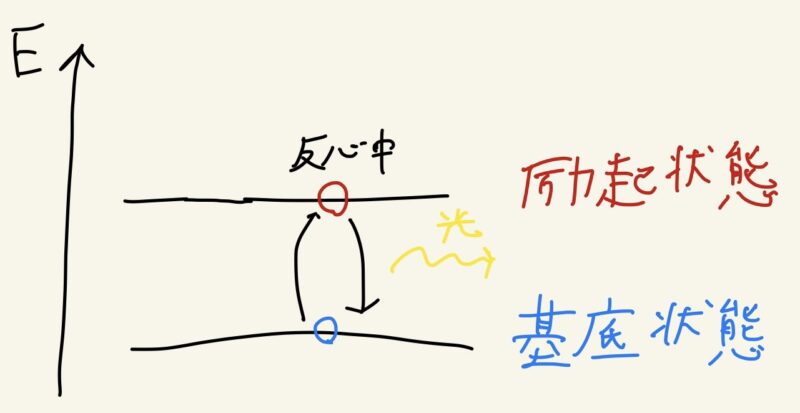

物質を原子レベルまでミクロに見ると、原子は陽子(プラスの電気)や中性子、陽子と中性子の周りをまわる電子(マイナスの電気)などでできています。

この時電子は「ある規則を持っている軌道」で陽子と中性子を周っています。この軌道の幅は原子や分子によって決まっています。

ここで原子にエネルギーが与えられると、電子は外側の「ある規則を持っている軌道」に行くことができます。

電子が最初の位置にあるときを基底状態、外側の軌道にあるときを励起状態と言います。

基底状態から励起状態になるにはエネルギーが必要で、励起状態から基底状態になるときはエネルギーを放出します。

この時のエネルギーが光に変わりその光の色が炎の色となります。(太陽光発電があるように光はエネルギーです。)

※もっと詳しく話すと光の色は光の波長(波長が決まれば振動数も決まる)で決まっていて光の波長が短いほうが振動数が多くなりエネルギーが大きいです。

これが炎色反応の仕組みです。

人が色と感じとれる光の波長の範囲は大体3.6×10-7 ~ 8.0 ×10-7mで、波長が短いほうから、紫、青、緑、黄、橙、赤となります。

実際に外炎(完全燃焼)で起こる化学反応の反応中間体であるCHやC2が出す光の波長は450nmほどであるため青色となります。

※白はすべての色が混ざったとき、黒は光がないときの色です。

このことを考えると、ガスコンロの火は青色だから完全燃焼の火なんだね!!!

炎に色がある理由(内炎と炎心)

次に内炎と炎心(不完全燃焼)の色について考えていきましょう。

不完全燃焼ではススが出ます。(ススというのは、不完全燃焼時の炭素の微粒子です。)

このススの温度が高くなることによってオレンジ色になります。(プランクの法則から考える)

物質はその温度に応じたエネルギーを電磁波の形で放射(熱輻射)しています。

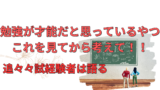

熱輻射は、僕たちから1億5000万キロ離れた太陽から熱をもらう原理と同じものだよ!

放射されるエネルギーは、温度と物質、その表面状態などにより変化します。

この関係を表したのがプランクの法則です。

例えば、太陽などの恒星の色もプランクの法則で決まっていて、青白い恒星のほうがオレンジの太陽よりもはるかに温度が高いです。

このように外炎とは異なった経路で色が出ます。

この話は大学レベルの話だから詳しくは掘り下げないよ。

青白いほうがオレンジよりも温度がはるかに高いなんて不思議ね!

この外炎と内炎、炎心の炎全体の色に関する反応が「炎色反応」なのです。

最後に

炎の話の奥がこんなに深いなんて、びっくりした!

最後は、ちょっと難しかったかな笑

炎の仕組みをざっくりと説明するとこんな感じになります。

ホモサピエンス(私たち)は、火を扱えたことが、他の動物の上に立つことができた理由のうちの一つとされています。

火によって暖を取り、明かり代わりにし、調理に使い、時には狼煙として合図を送ったり…

そこから今では、機械の動力源となり、花火となったりしています。

こんな古くから身近なものなのに、こんなにも難しい反応が起きているなんて、凄くないですか!!!???

炎は炎色反応により色を変え、その美しさは古くから人々を魅了し続けています。

雨が大地を潤し、雨の日は湿り気を感じる、極地ではそれが固体となって現れる。その状態変化はすべて地球から1億5000万キロ離れた太陽によって引き起こされる。そして水の極性によって静電気が発生し、雷が起こる。水は固体になると液体よりも密度が下がり浮くから、そこがホッキョクグマの生息地となる………

水という物質だけでこんなにも美しい。

地球は美しすぎる。

奇跡すぎる。

そんな地球で、はたまた宇宙で起こることを少し仕組みを学べば、地球の美しさがより理解できる。

そんな透き通っていて美しいものが学問ではないのでしょうか??

その美しさを感じることができれば、天文学的確率で今を生きている自分の存在を感じ、幸せなんだなと感じ始めます。

この当たり前かもしれないけど、決して当たり前じゃない幸せを感じるために、学問を学んでみてはどうでしょうか??

今回は科学でしたが、数学は科学を解明するために編み出された、奥に進めば進むほど難解でかつ美しい学問であり、語学は世界の広さ、多様性の美しさを学べる学問であり、社会は人が誕生してから現在までの人類の教訓を学べる学問、スポーツは生命の筋肉の躍動を自ら体感したり、人類の限界に挑んだり、体の躍動の美しさで人々を魅了できる学問です。

もっと炎の仕組みを知りたい人へ

炎の仕組みが気になった人は、炎の温度については熱化学、色については量子化学や量子力学で考えるので、より詳しく知りたい方はこれらの分野を勉強してみてください。

量子の世界はニュートン力学の常識がひっくり返ります。

私の中で衝撃を受けた学問ベスト一位ですね笑

特に「E = mc2」 という式は最も美しく、最も残酷で、最も衝撃的な式でした。

意味は「(質量)×(光の速さ)2 が静止座標における物体のエネルギーそのもの」であるというものです。

つまり質量こそエネルギーということです。

量子論には、かの有名なアインシュタインが大きくかかわっています。

量子論について何も触れたことがないという人は、入門書として「ニュートン式 超図解 最強に面白い‼」がおすすめです。

この本は、理系の知識がない人でもスラスラ読むことができて、量子論の面白い話を知識として学べます。

数式を使って理解したい人には少し退屈かもしれません。

とにかくやさしい、レベル0の入門書です。

また、有名な相対性理論も量子論の話です。

相対性理論も幸運なことにこのシリーズにあります。

これも数式を使わないレベル0の入門書です。

今日も最高な一日にしていきましょう!!

See you soon!!

コメント