Yum@は東工大合格したとき、どんな物理の参考書使っていたの??

じゃあ今回は、僕が実際に東工大に現役合格したときの物理の参考書ルートを公開しようと思うよ!!

よろしくね!

こんにちは、東京工業大学機械系2年のYum@です。

詳しい自己紹介はこちらです。

僕は受験期の冠模試はすべてE判定でしたが、2022年の入試で現役逆転合格しました。

気になりませんか??、東工大に逆転現役合格した参考書ルート。

良き参考書とその使い方を知り、学んでいけば、まだ間に合います!!

合格している自分を想像しながら、読み進めて見てください!!

-この記事の内容-

・実際に東工大に合格した物理の参考書ルートとその使い方

・物理の勉強方針

・高校物理の考え方

実際の物理の勉強方針

ここでは、参考書ルートの紹介に入る前に、僕がどんな環境やスタイルで物理を勉強していたのかを紹介します。

また、第一志望に合格する高校物理の考え方も簡潔に説明していきます。

僕の物理の環境

僕は、高校二年の2月から駿台で物理をやっていました。

結局駿台の通期の講座は物理しかやりませんでした。

駿台に通う前から、物理はかなり得意気があったのですが、駿台の物理の授業を受けていくうちに、「自分がやっていたのは物理ではないということ」に気づかされました。

例えば、「運動量というのは一体何で、運動量と力積はなぜ等価なのか」

「なぜ運動エネルギーはmv^2/2なのか」などは導出は高校生でもわかるのに、学校では教わりませんでした。

物理という学問には微分・積分が密接に絡んでいるのに、文科省が「高等教育において物理を微積を使わない教え方で指導するように」と決めているので、高校生でもわかる微積物理を教えてくれないのです。

「これだから、物理は感覚の教科って言われるんだよぅ!!」と今では思っています。

そんな僕も感覚でやっていて、実際「いまいち点数が飛躍しないな」と思っていました。

そして、駿台で体系的に物理現象をとらえることで、「物理ってこんなに簡単なんだ!!」と気づかされ、物理は一番得意な教科となっていきました。

予備校じゃないと微積物理は習えないの??

安心して、キャサリン。

予備校に通わなくても微積物理がわかる参考書を後に紹介するよ!

駿台は東進とは違って授業が自分のペースでできないし、駿台の授業は大半は講義で先生の話を聞くだけなので、参考書での勉強や演習が重要でした。

なので物理の勉強時間の大半は参考書の勉強でした。

物理の考え方

物理で重要なこと

・公式の背景を理解する

・計算力が勝敗を分ける

・自分一人で考え抜く

・定石を覚える

・難しい問題は連想ゲーム

物理の考え方は基本的に数学と同じですが、気を付けてほしいことがあります。

まず、教科書を軸とはしないでください。

物理の教科書は本質的な微分積分を使っておらず、それが原因で導出がない公式だけが整頓されたものになっています。

物理の教科書には覚えなくていい公式が山ほどあるので、気を付けてください。

「公式の背景を理解する」というのは「本質的な公式の導出を知ろう」ということです。

別に激難だったら理解する必要はありません。

また、数学の多くの分野は物理をするためにつくられたように、数学と物理の関係は密接です。

中でも、計算力がないと命取りになります。

あなたは、式が導出できて、あとは解くだけなのに、うまい計算のやり方を知らないがために、答えにたどり着かないことはないですか??

例えば、僕は高校三年生まで物理における連立方程式の解法として代入法で計算をしていたので、いつも計算が煩雑になっていました。

すごくもったいないですよね!

そして、もったいないでは済まされない!!

僕は「数学の計算革命」という参考書に出会ってから、格段に計算処理能力が上がり、まさに計算革命が起こりました。

計算をおろそかにすると、あとで痛い目を見ます笑

その他の三つのことについては、僕が過去に書いた数学の勉強法に関する記事に詳しく書いてあります↓↓

守ったほうがいいこと

まず前提として、同じ系統の参考書は一つに絞りましょう。

例えば、「重要問題集」「名門の森」大体同じレベルの参考書であるため、どちらか1つを完璧にすることに注力しましょう。

重複している勉強時間を他のことに充てるほうが断然効果的です。

そして、復習をすることに時間をかけましょう。

「一度やった系統の問題は何が何でも正解する。」

これができれば、どこの大学でも受かります。

高3の夏休みまでに使っていた参考書(基礎、標準)

ここからは、物理の参考書ルートを徹底解説していきます!!

まずは、基礎期です。

正直、受験で最も大切なのは基礎力ですので、着実に基礎を固めていきましょう!!

受験勉強は早ければ早いほどいいですが、僕は原子分野以外の基礎を固めるのに9月いっぱいまでかかりました。

原子分野の学校の授業が終わったのが11月の最初くらいで、かなり遅かったです。

実際のところ、これらの基礎を固める参考書は、基礎が固まったと思った段階で復習するのをやめました。(間違ったところは復習必須です!!)

基礎を固めるのに時間がかかっちゃって、結構あせっちゃったね笑

セミナー物理・物理基礎

セミナー物理は学校で配布される問題集です。

教科書レベルから中堅大学レベル(総合問題)まで対応できる問題集です。

問題数はすべて合わせると900問程度あり、基礎定着にはかなり良かったです。

しかし、発展問題以外かなり簡単なので、復習は間違えた問題+発展問題だけをやっていました。

漆原晃の物理が面白いほどわかるシリーズ

何度も言いますが、文科省公認の物理の教科書は物理的な意味が書いていないため、初学者にはわかりにくいものとなっています。

そこで、物理の導入書としておすすめしたいのが、KADOKAWAの「漆原晃の物理が面白いほどわかるシリーズ」です。

「漆原晃の物理が面白いほどわかるシリーズ」の良いところは以下の通りです。

・ストーリー調で話が進んでいくので、楽しみながら勉強できる

・微積物理は使わないが、比喩表現や考え方が本質を捉えていて、忘れない

・問題量が少なく、教科書レベルを理解するのには最適

・気づいたら、かなり難しい問題が解けるようになっている

この本は生徒と先生の話を追っていくことで物理の背景がわかるものとなっています。

そのストーリーの中にある演習問題を解くことで物理の理解を深めることのできる、やっていて楽しい参考書です。

微積物理も使わないので、微積物理に抵抗がある人でも使えます。

「物理って学校で習っていない分野を勉強するのって結構抵抗あるんですよねぇ。」

でもこの本があれば大丈夫!!

本書は予習をするときに大役立ちの本でした!!!

使い方としては、ストーリーを読んで、途中にある演習問題を解いていけばOKです。

演習問題は目安の時間がたってもわからなかったら、解法を見て復習しましょう。

正直、偏差値低そうなカバーだけど、中身はしっかりしていることは保証するよ!!

個人的には、物理のエッセンスより断然良書と感じたよ。

エッセンスは教科書との併用が必須で説明もあまり詳しくないから、漆原のほうが断然おすすめ!!

新物理入門

新物理入門:概要

微積物理の基本がわかると、覚える公式の量が格段に減ります!!!

でも「微積物理を習いたいけど、予備校にはいってない」という人や、「微積物理を高校生にできる範囲で深く知りたい」はどうしたらいいのでしょうか?

そんな人には駿台文庫の「新物理入門」がおすすめです。

難しさのレベルで言ったら、難しさのベクトルがちょっと違いますが、過去問と同等レベルで難しいです。

これは問題集ではなく、読み物です。

難しいですが、しっかり読んでいくことで、たとえ難しい問題が解けない人でも理解はできます。

この本は詳細に微積物理で物理を紐解いているので、正直あまり深入りはしないほうがいいです。

しかし、「物理のほとんどすべての公式は導出できるんだ」ということをこの本一冊あればわかります。

やはり、「大学でやるから」と言われても、背景がわからずに物理の公式を使っていたら、途中で自分が何のためにどういう計算をしているのかわけわからなくなってしまいます。

僕は「やりやすいところは微積物理を使って解いて、公式物理のほうがやりやすいところは公式物理を使う」派でした。

一番それが受験物理において理に適っていると思います。

きっとこの本はあなたの物理人生に相当な衝撃を与えるでしょう。

入試の問題って結構、物理法則の導出問題があるけど(特に難関大は)、そういう時にこの参考書がめちゃ役に立つよ。この参考書は持ってて損はないよ!!

微積物理に慣れておくと、大学で苦労しなくて済むから、概要だけ把握しておくと後々楽だよ!!

新物理入門:使い方

この本は勉強が退屈になった時や物理の公式に疑問を感じたときにパラパラめくる系の参考書です。

別にこの本を読んでも直接的には物理の成績が上がるわけではありません。

微積物理を知らなくても、受験はできますが、本当の物理の世界知るためにあるものです。

ですので、微積物理をバリバリやりたくない人にとっては、嗜好品としてとらえましょう。

読みもの参考書としては、整頓されていて、非常に読みやすいです。

数式の羅列のわからないところはペンを持って裏紙に数式を殴り書きしたほうが理解が速くなります。

僕は、駿台でやった微積物理に感動して、高3の4月にこれを購入をしたよ。

この本は1ページずつやるものじゃなくて、気になったとこだけを読めばいいよ。

僕は深入りしすぎたことを少し後悔したよ。

微積物理をバリバリやる人はこれは教科書となります。

これに付随した問題集もあるので、微積物理を完璧にやりたい人は、買って損はないです。

問題のレベルは、あとで紹介する名門の森を超えると言われるほどですので、東大、京大、その他医学部志望の人向けです。

東進の苑田先生の物理とも相性がいいので、東進勢の人も注目の参考書です。

新物理入門の「入門」は大学物理の入門ってことだよ。

高校3年の夏休み明けから使っていた参考書(発展)

続いては、受験後期です。

僕は、夏休み途中(8月あたり)から「名門の森」をやり始めました。

過去問は9月の後半あたりからスタートしました。

僕の周りの難関大志望の人は夏休みから過去問を始めていて、「これは遅れたスタートを切ることになるな~。大丈夫かなぁ~。」と思っていましたが、この時期でちょうどよかったです。

むしろ、基礎が固まっていないのに過去問をやるのは、無謀すぎて勉強の意味がなくなってしまうので、慎重にいきましょう。

※第一志望の問題の難しさと傾向を把握するのは高3春までにやっておいた方がいいです。

冠模試や過去問を1回分はやっておくようにしましょう。

では、後半の参考書ルートです。

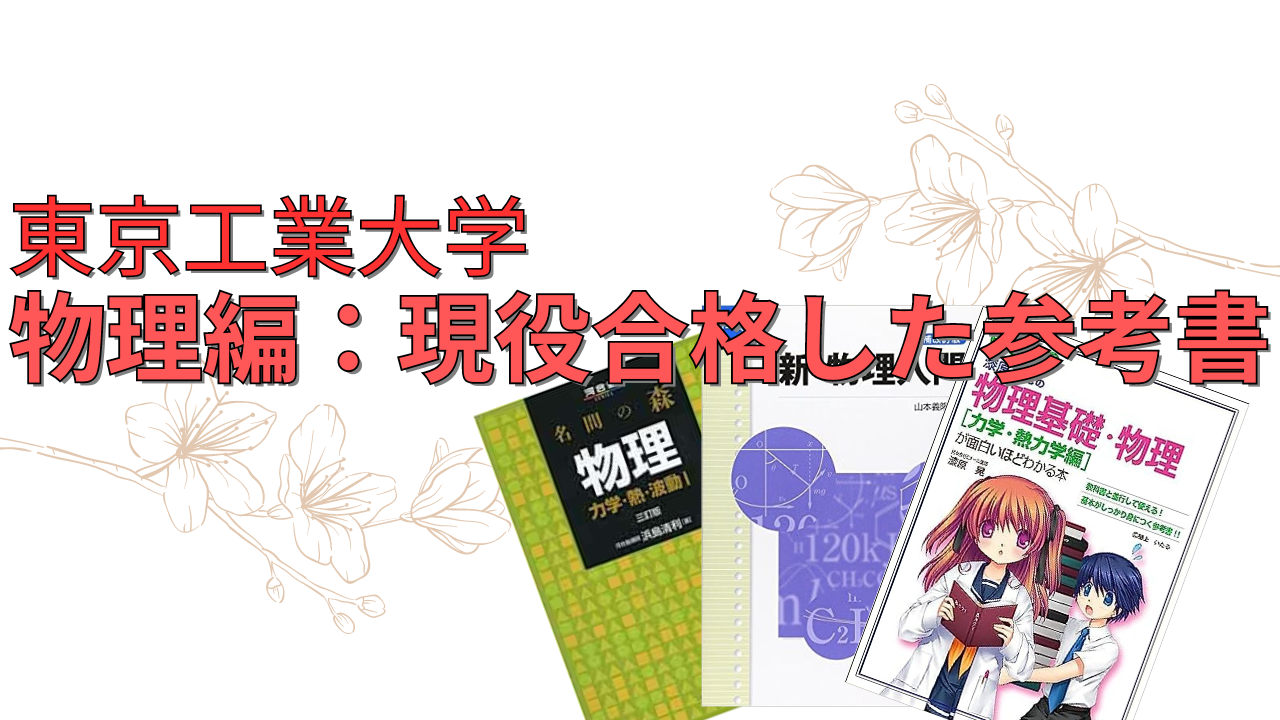

名門の森

名門の森:概要

僕はセミナー物理がもう十分と感じ、駿台の復習もある程度終えたとき、次に選んだのが河合出版の名門の森でした。

名門の森は、駿台の先生が押していた参考書で、「ライバル予備校の参考書を推すって相当良書なんだな」と思ったからです。

名門の森は難関大(東京、京都、東工大、医学部、早慶)の標準問題のレベルです。

この問題集のいいところは以下の通りです。

・問題数が140問程度とちょうどいい量であり、復習がしやすい。

・問題数が少ないのに、網羅性がある

・解説が丁寧かつ体系的(別解も書いている)

・標準から難までカバーしており、基礎期とのレベル「かけ離れ」がほぼない。

名門の森は物理の本質を捉えた良問がそろっている問題集です。

どうやって解くのかわからない問題も、説明がきちんとしているので体系的な理解ができます。

この問題集が終わる頃には、難関問題が解けるようになっているあなたがそこにはいるでしょう!

名門の森とよく並べられる参考書が重要問題集です。

こちらも問題数は140問程度で、標準やや下レベルからやや難レベルをカバーしています。

難関大志望の人にはレベルが少し足りないです。

この参考書は解説もあまり詳しくありません。

それを考えると「名門の森」一択ですね。

僕は学校で、重要問題集を配られたけど、名門の森を使うのを決めてたから、すぐに使うのをやめたよ。

何度も言うけど、同じレベルの参考書は1種類にしようね。

名門の森:使い方

・やる順番は適当

・まずは実践的に時間を測って解く

・20分くらい経過して手も足も出ないようなら解答を見る

・それ以外は頑張れるまで頑張る

・答えを見てしまったときは悔しがる

・復習を絶対にする(間違えた問題は絶対)(2周はしたい)

一番大切にしたいのは、考えること。

考えて、考えて、考えつくして、それでわからなかったら負けを認めて、解答を見て残念がる。

この繰り返しがあなたの力を最大限まで高めるシンプルでかつ、最も効果的なやり方です。

たまに、すぐ解答を見るよう勧めている人もいますが、何を考えているのかよくわかりません。

それでは、考える力や思考力が養われません。

解法暗記だけやるのは一番頭の悪い勉強の仕方だと僕は思っています。

この問題集は試験のように実践的に使うのが一番いいやり方だと思います。

問題集をやるときは問題番号の上に日付を書いてたよ。

そうすることで、今後の方針が立てやすくなるよ!

過去問・予想問題

東工大の過去問は青本、それ以外は赤本で用意しました。

過去問・予想問題の使い方はこちらの記事で解説しています↓↓

番外編

Youtube勉強

僕は受験期に毎日Youtubeで問題を解いたり、勉強に関する面白い話を聞いたりしていました。

Youtube勉強法については過去に出したこちらの記事で解説しています↓↓

発展問題演習クラス

僕の学校には、通常の物理のクラスのほかに発展問題を演習するためのクラスがありました。

内容は標準から難の問題を解いていくというもので、難関大にも対応していました。

これを物理選択の人は、ほぼ強制的に取らされました。

難しい問題をクラスメイトと議論しあえる環境があったのはとてもよかったです。

駿台:物理特講

僕は冬に、駿台の物理の難関大向け講座を受けました。

内容はトップレベルで、普段受けている先生ではなかったので、言っていることがかなり難しかった(大学で習う用語も使用)です。

ちなみに通期の講座の駿台の先生は高栁英護先生で

物理特講の先生は、森下寛之先生で人だったよ。

直前講習

駿台では直前期(共通テストが終わってから)に直前期講習があります。

物理では東工大プレという、試験をした後解説をする形式の講座をとりました。

直前期にかなりの緊張感を味わえたのでいい経験になりました。

共通テスト

一応、東工大も足切りが存在し、私立の共通テスト利用も狙っていたので、共通テストも僕は割とやりました。

僕は共通テストのような、短時間でたくさんの問題をやることが苦手で、結局あまり伸びなかったですね。

共通テストは、努力に見合うような結果は出なかったね。

人には向き不向きがあるからね…

最後に

僕の東工大合格へグッと近づけた物理の参考書

・「漆原晃の物理が面白いほどわかるシリーズ」

・名門の森

・新物理入門(微積物理を学びたい人向け)

この3つは使い方次第で、入試攻略において圧倒的な武器となります!!

何度も言いますが大切なのは、自分で決めた参考書を一冊完璧にすること。

そして復習を必ずすること。

応援しています!!!

今日も最高な一日にしていこう!!

See you soon!!

コメント