こんにちは、Yum@です。

僕は現在、東京工業大学(東京科学大学)工学院機械系の大学2年生です。

今日は僕の1年生の後期の成績を公開しながら、それぞれの授業についての講評をしていこうと思います。

この記事を読めば東工大1年生がどんなことを学ぶのかを理解できます。

一年生前半の記事はこちらを御覧ください。

ちなみに僕の一年生の成績は上から40%くらいです。(おそらく)

東工大(科学大)の授業形態・成績制度についてもこちらの記事に書いてあります。

成績公開

早速、1年生の後期の成績を振り返っていこうと思います。

後期(3Q,4Q)

※特に注意書きがない授業はすべて週1コマの授業です。

3Qの成績

経済学A(72点)

この科目は経済学の歴史が主な授業内容でした。

歴史と言っても、資本主義が見えつつある古典派経済学の歴史です。

キーワードで言うと、重商主義、重農学派、分業論、比較生産費説、マルクス経済学などです。

ビジネスに興味があったので、ノリで取った経済学ですが、成績はかなり渋かったです。

期末テストの小論文がだめだったのだと思います。

成績を求めないならまあまあオススメです笑

共通テスト国語94点のやつに小論文はきついって笑笑

英語第三(81点)

英語の詳細は前回の記事をご覧ください。

この時の先生はテストと出席で点数をつけていました。

1限だったので遅刻したりもしてましたし、テストもノー勉で行ったので、点数が良くないです笑。

化学熱力学基礎(82点)

東工大の1年生は化学が必修となり、これも必修です。

この授業は、エンタルピー、エントロピー、クラウジウスの不等式、自由エネルギーなど高校では習わない専門的な内容でした。

特にエントロピーとクラウジウスの式は、2年生でやった熱力学をやるまで、ちんぷんかんぷんでした。

授業内容は後半がかなり難しいです。

でも、テストにはあまり出なかったので、助かりました。

コンピュータサイエンス第一(90点)

この授業はPythonを使ってプログラミングの基礎を学ぶ授業です。

教授ガチャで2分の1で楽単になります。

最初は簡単なコードしか書かないし、成績も課題のみで決まるので、授業はあまり出席してなかったです。(出席しろっ!)

教科書どおりでない授業はちゃんと出席したほうがいいよ笑

微分積分学第二(77点)微分積分学演習第二(79点)

これが、大学数学の最初の関門「ε-δ論法」です。

「高校の微積分は定義がものすごく曖昧だから厳密にやろうよ」というものです。

かなりとっつきづらい学問でした。

全体的に証明や導出問題ばかりで大変ですが、最悪講義資料を暗記すれば乗り切れます。

「ε-δ論法をやらないやつは理系じゃない」という風潮があり、必修ではないですが体感8割くらいの人は取ります笑

講義が2単位、演習が1単位です。

演習は課題だけなのであまり行ってませんでした。(ガチでこの頃は勉強をサボってましたね)

得単できてよかったです。

暗記力があるに越したことはない。最終的には「ゴリ押しが正義」

このときもAKITOの勉強チャンネルが役に立ったよ笑

電磁気学基礎1(72点)

電磁気は1年生の必修科目です。

マクスウェルの方程式の導入部分、ベクトル解析やガウスの法則、ビオサヴァールの法則、アンペールの法則などを学びます。

先生が教育熱心な結構やばいで有名な先生にあたってしまい、1年生でいちばん大変な授業でした。

というのも、電磁気学をしっかりやろうとするとベクトル解析が必要ですが、まだ習っていないかったため、最初の方の授業はずっとベクトル解析をやっていました。

そしてゴリゴリのベクトル解析を使った授業が展開されました。

理解度的にはそっちのほうが断然いいですが、大変です。

また、成績がテスト一発かつ点数調整をあまりしない先生で、例年2割が落胆するとも言われていました。

でも、講義資料は神レベルにわかりやすかったです。

まさかこのあと2年でこれを上回る、必修なのに落単率3割弱(ガチ)の授業があるとは….思ってもなかったね笑

あと、この2割っていうのは、噂で盛られたものだったね笑

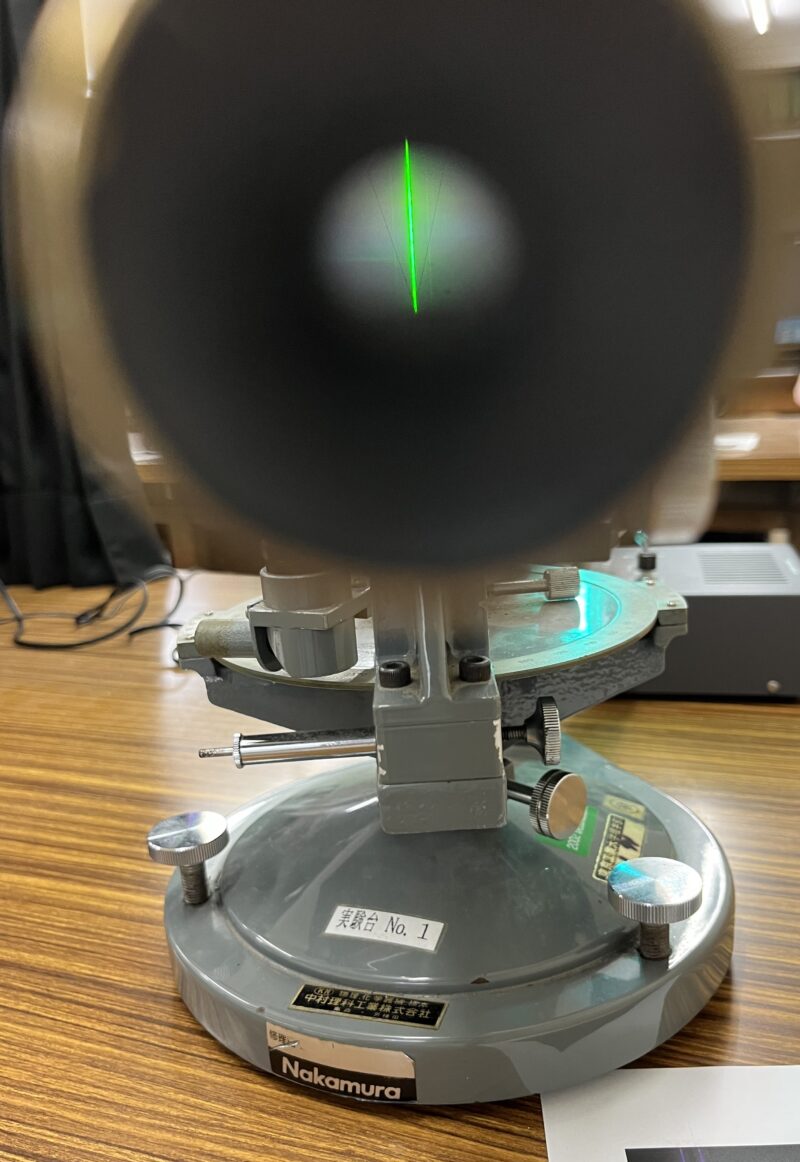

物理学実験第一(96点)

この授業は本当は前期に取るものですが、僕は夏休みに取りました。

実験の予習をして、学校行って3時間位ですべての実験が終わり、それに関して課題やレポートをしたら1単位がもらえる、しかも高得点という、スーパー楽単科目でした。

実験内容も面白く、表面張力の実験、空気の比熱比を測る実験、光の波長を測る実験をやりました。

原理を理解して実験をやるとかなり理解が深まりますよ!

工学リテラシーⅢ(92点)

工学リテラシーの詳細は前回の記事をご覧ください。

今回はシステム制御系の「ライントレースロボットのプログラムのやり方を考える/CADの簡単な実践」をやりました。

ライントレースロボットにどうやって早くコースを回らせるかをプログラミングするのですが、結構苦戦した記憶があります。

CADはコンピューター上で機械をモデリングするソフトで、ここで初めて使いました。

機械系志望だったので、クリエイター心がくすぐられる感じがしました。

工学リテラシーだったら別に失敗したりしても得単はできるので、安心しましょう笑。

4Qの成績

文学A(80点)

これはかなり衝撃を受けた科目です。

僕は国語が苦手ですが、物語などは好きなので興味本位でこの科目を取ってみました。

この授業は芥川賞など数々の賞を取った磯崎憲一郎教授が、「文学とはなにか」を教えてくれる授業です。

「小説は人によって感じ方は様々だ」ということを、大学入試使われた自分の作品の問題の選択肢と答えを見ながら、「どう書いたかなんて、筆者にしかわからない。だから全部正解になりゆる」というようなことをおっしゃっていて、確かになと思いました。

その話を聞いて、陰謀論じゃないですが「今の高校の国語はそういったような自由な思考を邪魔するものであるのではないか」と思いました。

文学だけでなく、映画の表現との違いから、文の優位性と映像の優位性を学べたのでかなり充実した授業でした。

英語第四(91点)

3Qの反省から、授業に遅れずに行き、テスト勉強もやったら高得点をゲットしました笑

英語スピーキング演習GⅡ(93点)

この授業は春休みの集中講義で取りました。

講師はネイティブの先生です。

一週間計14コマ×100分の授業で、スピーキング力を磨きます。(2単位)

毎日1限なのは大変ですが、課題はないし、授業自体楽しいのでかなり楽単だと思います。

また、留学生が多く、他の学年の人もいたりと面白い出会いがあるかもしれません。

大学の授業は講義型が多いのでこのようなアクティブな授業は結構貴重だったりもします。

グローバル理工人入門(99点)

この授業は、未来のグローバル理工人として、世界の社会問題の解決策を考えて発表するというものです。

僕の班ではエジプトの交通渋滞問題を取り上げ、エジプト人のTAに実際の状況や解決策を英語で話し合い、現地の人ともzoomで聞き取り調査をして、しっかりとその問題について議論しました。

授業が週一100分ですが、授業以外でやることがかなりあるので、この授業では2単位がもらえます。

それを加味してもまあまあハードな授業でした。

最後の報告書をしっかり書けば、高得点が期待できます。

また、しっかり外国人と会話する初めての経験になりました。

量子化学基礎(70点)

この授業は黒体放射や光電効果などの量子論の導入から始まり、有名なシュレディンガー方程式や波動関数を習います。

はっきり言って難しかったです。

これが量子論の導入であることを考えると、専門科目の凄さが伺えます。

必修なのが厄介ですね笑

コンピューターサイエンス第二(100点)

第二はソートのやり方やアルゴリズムの可視化など内容がかなり難しくなってくるので、しっかり授業に出席しました。

友達に情報理工の人がいれば、この科目に関しては結構安心できますね。

教授ガチャも当たりなお陰で100点を取れました。

工学リテラシーⅣ(95点)

今回は経営工学系と情報通信系の「ゲーム理論/深層ニューラルネットについて」をやりました。

ほとんど座学だったので、工学リテラシーの中では一番つまらなかったです。

特に深層ニューラルネットワークの話はかなり難しい話でした。

「実際にそれをPythonでやってみよう」という授業でしたが、理論が分からず、ボタンを押して結果を書くだけ状態になってしまいました笑

一回課題をすっぽかしましたが、高得点だったので良かったです。

線形代数第二(74点)線形代数演習第二(70点)

この授業は線形代数の後半、ベクトル空間、線形写像、内積を経て、対角化をやっていきます。

初学者にとってはこちらもまあまあ難しいと思います。

授業形態は先程の微積分と同じです。もう少し勉強すればよかったですね…

電磁気学第二(80点)

第二ではいよいよマクスウェル方程式や電気回路を扱っていきます。

何をすれば期末テストが取れるかっていうことがわかるようになってくるので、3Qよりは楽でした。

内容はバリバリ多いです。

東工大のブラックさが垣間見える科目でもありました笑。

物理学系、化学系、機械系、建築系は東工大四天王って言われてて、鬼畜学科って枠組みされているよ笑。

この先生の物理学系の授業はやっぱやばいらしい。授業で6~70枚のレポートが書かされるとかなんとか。

物理学実験第二(85点)

この授業では、電気抵抗、熱起電力、等電位線の実験をしました。

中でも熱起電力は温度差で電気が発生するというなんとも不思議な現象です。

「ゼーベック効果」と言いますが、仕組みが結構面白いので調べてみてください。

今回は4Qのなかでこの単位を取りましたが、やはり楽単ですね笑。

3~4Q

物理学演習第二(89点)

この授業は電磁気学の演習をやる授業です。

選択科目ですが、絶対に取ったほうがいいです。

まず、圧倒的楽単です。

課題をしっかり出していれば、90点確定だし、全部で6回しかないので授業的にも楽です。(2週に一回)

授業は全員一回以上講義内問題を黒板に解き、足りない部分をTAが補う感じで展開されます。

電磁気のテスト対策にもなります。

僕は一回課題を少し適当にやっちゃったから減点されたね笑。

生涯ウェルネス実習(86点)

これは高校で言う体育ですね。

僕はサッカーをやりました。

14回で1単位なのでコスパは悪いかもしれないですが、運動するだけで単位がもらえるのはいいですね笑。

またスポーツを通して、色んな人と仲良くなるので、1年生でウェルネスを取るのはオススメです。

たまに、修士の人がいたりすると、いろんな話を聞けたりするのでその点もいいですよ笑。

僕は一回コロナにかかって休み、本当はだめですが学校に報告しなかったので、一回サボり扱いになってしまったと思います笑。

そう思うと、サッカーがうまくない僕でも結構高得点が狙えるので、成績アップの面でもかなりオススメです。

コロナを学校に報告すると、そこから1週間休みになるからね。

コロナってわかったのが症状出てから3日後くらいだったからねぇ。

系所属について

系所属の概要

一年生から二年生に上がるときに、東工大では系所属という、他の大学で言うところの「学科」を決めるイベントがあります。

これには成績が関係してくるので、物質理工と生命理工以外は例年熾烈な争いが繰り広げられます。

その成績とは、必修単位の上位17単位の総得点+それ以外の上位14単位の総得点の計3100点満点で競います。

例年人気のある系は、「数学系」「システム制御系」「情報通信系」「情報工学系」「建築学系」です。

もちろん年によってかなり上下します。

2022年度の系所属のボーダーについては良いサイトがあったので、こちらのサイトを参考にしてください。

学院内系所属なら、どこの系でも2850点を取れば99%入れるので、人気のある学部を狙っている人は頑張りましょう。

特に1年の最初で浮かれると、取り返しがつかないから、しっかり学校の制度は確認しようね!

Yum@の系所属

僕は入学する前から機械系志望でしたが、「機械系はブラックで、東工大四天王の一つ」とか、「機械系とシステム制御系は似ている」などで、気持ちが揺らいでいました。

系所属事前調査で、システム制御系が例年よりもダントツ一番人気で、機械系は定員の3分の一くらいのボーダーフリー状態でした。

結局気持ちが揺らいで、システム制御系を第一志望にしましたが、結局入れなかったです(泣)(僕の系所属点は2756点でボーダーは2800くらいでした。)

機械系でも3000点くらいの猛者がいるので、驚きを隠せません(平均が97点ってことよwww)

機械系は最近人気ないから、大学で遊んでる人とガチ勉している人の温度差があって、おもろいよ

東工大1年生後期の感想

長い夏休みが終わり、だらけたときに学校の難易度が上がり、ちょうどその時に工大祭の責任者やバイトの忙しいのが被り、成績が過去一悪くなったりしましたが、そこから4Qで心を入れ替えて、過去一良い成績を取ることができました。

また、その期間でバイトを辞め、筋トレやブログを始めるなど、生活面での変化もあり、かなり起伏が激しい期間でした。

やっと東工大が本領発揮してきたって感じで、振り返ってみればどのイベントも面白かったです。

やはり、とりあえず行動して見るに尽きますね。

今日も最高の1日にしよう!!

See you soon!!

コメント